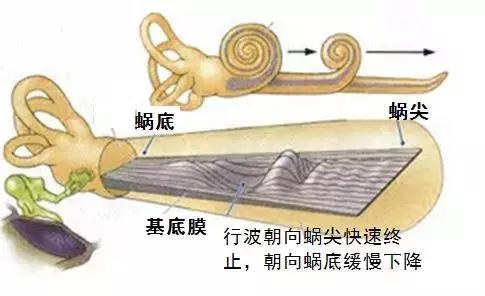

听力学——基底膜行波理论

基底膜行波理论是,在某一声音频率对应的基底膜部位产生一个最大的行波波形,行波形成与外、内毛细胞无关,是基底膜的机械特性造成的,但可以被外、内毛细胞感知和加工。行波的特点为不对称性,即在朝向低频的蜗顶方向,有一个比较陡的上行波,之后有一个朝向高频的缓慢下降的尾巴。这个缓慢下降的尾巴很有可能是造成上升型听力曲线的原因(图2)。

图2:行波特征

6、结合4、5,假设500Hz之前存在死区,给予85dBHL的声刺激无反应,当给予一个90dBHL的测试音时,虽然500Hz处无毛细胞感应,但这个大声形成的行波朝向较高频率点(如750Hz处)的缓慢下降波形则可能促发750Hz处残存的毛细胞反应,此时,患者虽示意听到,实际上却并不是500Hz处毛细胞反应,而是750Hz处毛细胞反应。

同时,由于500Hz行波缓慢下降的尾巴刺激受损的750Hz处毛细胞产生的反应远较750Hz的测试音引起的750Hz处毛细胞产生的反应反应弱,因此,一定是一个高强度的500Hz声音才会引起这个假反应,这就表现为听力图上低频向高频的上升型曲线。

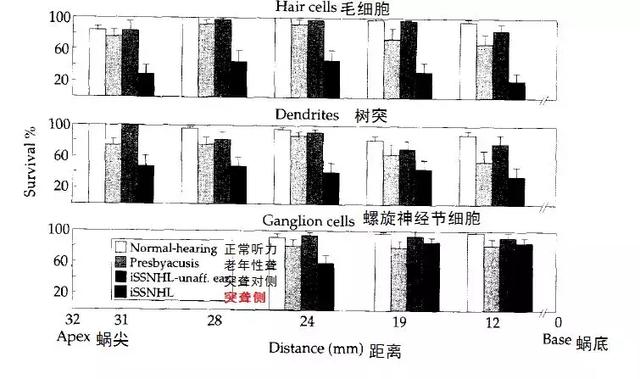

7、有何证据说明重度及以上听损程度,并伴有上升型听力曲线特征的突聋患者存在低频耳蜗死区呢?对于生前诊断为突发性聋的死者颞骨解剖病理报告可能对于我们理解此类患者的死区问题有一定参考价值。Juha-PekkaVasama和Fred H.Linthicum, Jr在“Idiopathic Sudden Sensorineural HearingLoss: Temporal Bone Histopathologic Study”«突发性耳聋的颞骨病理研究»的论文中对突发性耳聋12耳、老年性耳聋10、正常听力11耳、突聋侧对侧耳8耳做了颞骨的组织切片研究,发现突发性耳聋颞骨中内外毛细胞、血管纹、螺旋神经节、树突受累更严重,尤其是相当高比例的突发性耳聋颞骨病理报告显示蜗尖螺旋神经节受累明显超过蜗底螺旋神经节受累,并推断此类突发性耳聋是嗜蜗尖低频螺旋神经节和内外毛细胞的病毒感染所致。(图3)

图3:

8、1-7推论:可能是嗜神经元的病毒感染,导致这类突发性耳聋患者出现低频到中低频的广泛外内毛细胞、螺旋神经节坏死,由于基底膜行波特点,而引起未完全坏死的中高频内毛细胞对中低频高强度刺激声的假反应,因而出现了上升型的听力表现。

工程师必备

- 项目客服

- 培训客服

- 平台客服

TOP